大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于靠书法还清2000万的问题,于是小编就整理了1个相关介绍靠书法还清2000万的解答,让我们一起看看吧。

为什么说隶书是中国书法史上一大枢纽

隶书是我国书法艺术长廊中的一颗璀璨明珠,其实用性和艺术性历经2000多年长久不衰。

隶书的发展可以分为两个阶段。第一个阶段是先秦到西汉前期。这段时间的隶书带有大量的篆书笔意,是篆书到隶书的过渡期,一般称为“古隶”。第二阶段是西汉后期和整个东汉。这时的隶书完全脱离了篆书而成为独立的书体,隶书的定型化过程——隶变已经完成,并日趋成熟。

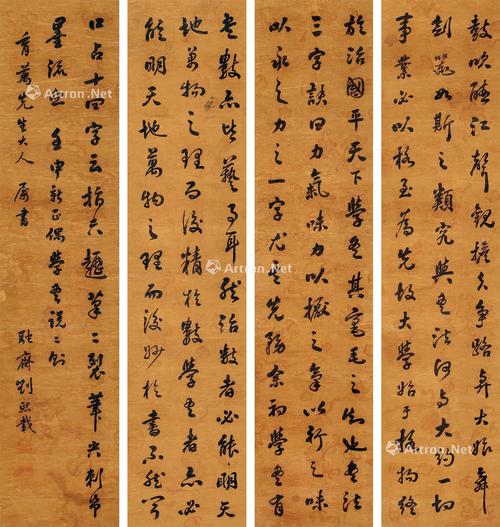

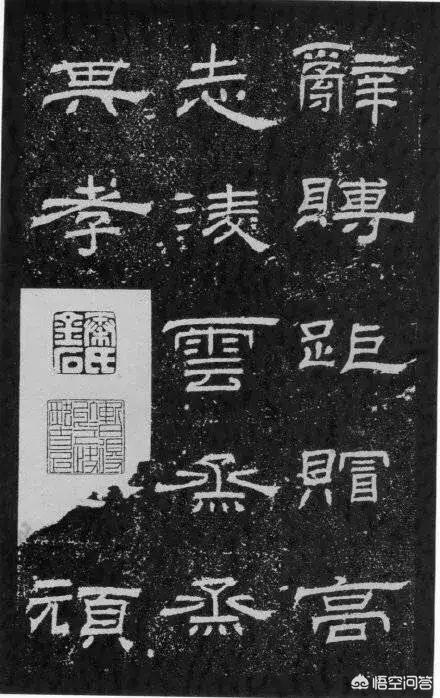

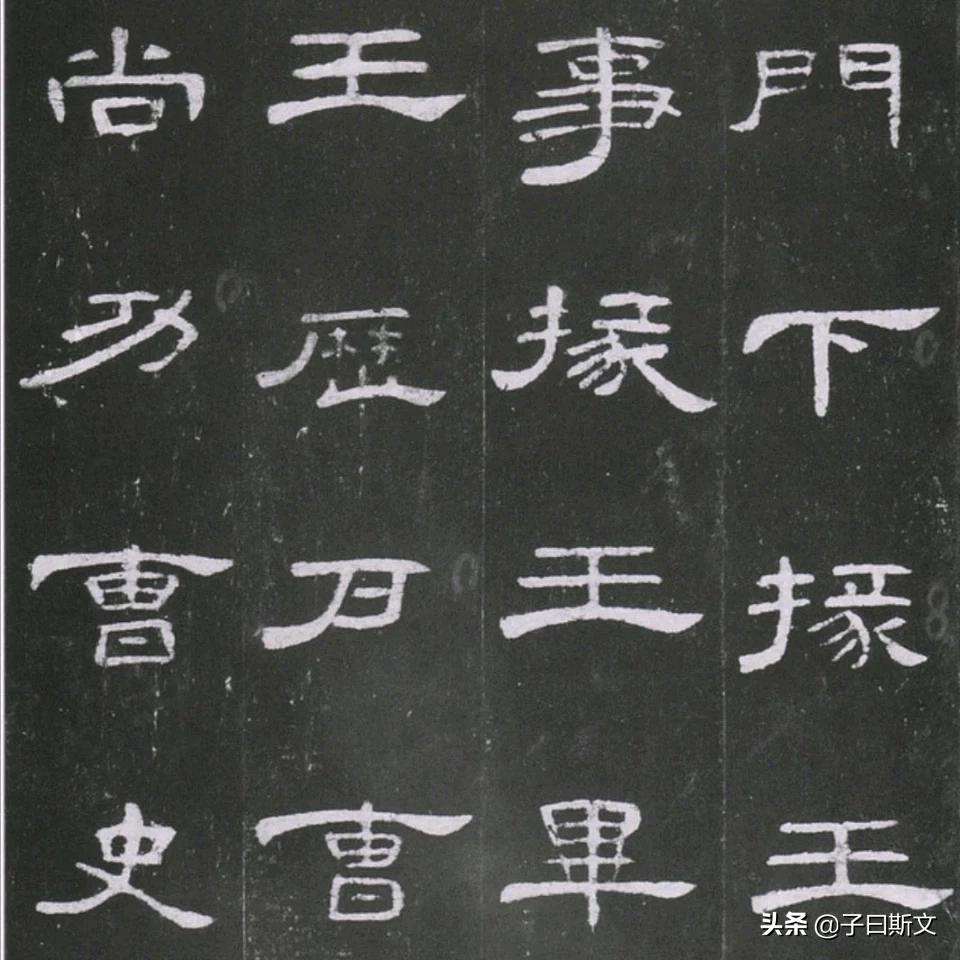

说隶书是书法史上的枢纽是因为隶书上承前代篆书的规则,下开魏,晋,南北朝,隋,唐楷书之先河。从书写笔画看,隶书有最能体现其特点的“波”“磔”壁画。在左边,相当于楷书的“撇”,是平弯,有逆,有不顺和短促的特征,在右边,相当于楷书的“捺”或“勾挑”,称为“磔”,又叫“燕尾”。隶书的长横画一般都有蚕头,有波势,也有磔尾。隶书的点有点儿像木楔。隶书中如果有左右对称的两竖,而底边又不封口的,如“门”,一般左边竖就要向外弯曲一些,右边一竖也没有勾挑。如果下面有横画封口的则一般两竖之间要上宽下窄。

从体势上看,隶书由纵势长方的小篆,逐渐变为正方,最后变为横势偏方。并且,整个结体为,中宫笔画紧收,由中心向左右,放射,舒展。

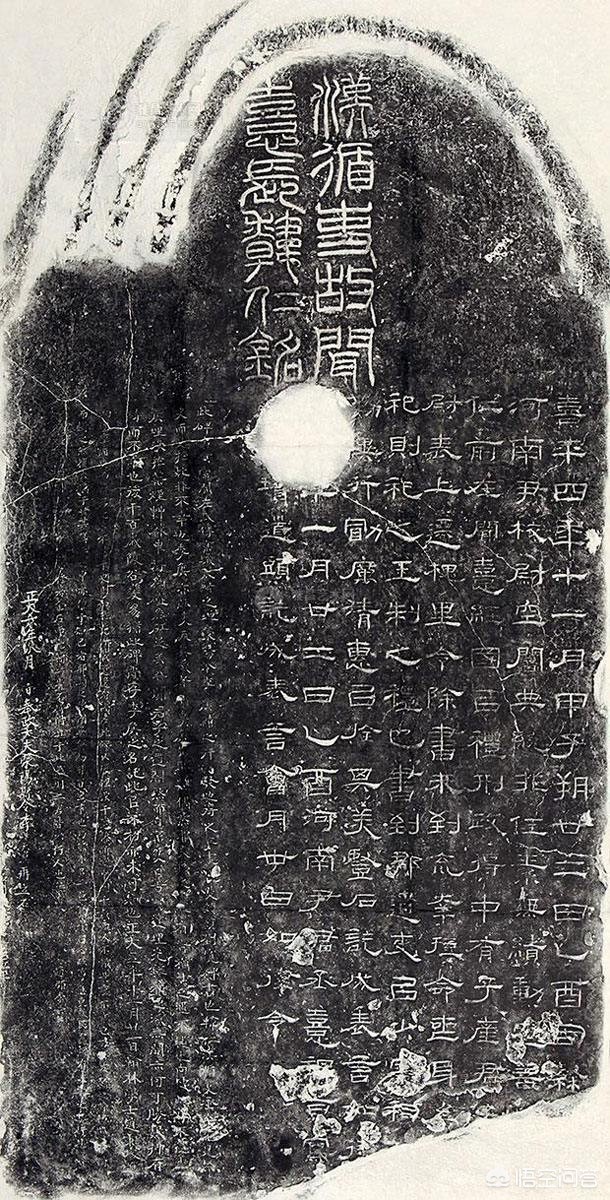

从章法上看,隶书的排列有两大类。一类纵有行,横有列,每格一字,排列整齐,纵行行距较疏,横行行距较紧。另一类是有纵行,无横列。这种排列适合于表现参差错落,意志古拙的秦汉简帛隶书,重在表现意趣,而不拘格式。

以上仅为个人的一点浅见,如有不当,欢迎指点,谢谢🙏

说隶书是中国文化史上的关键,是因为隶书把篆书简化了,于是书写文字便得简便,那时不久,草书小楷随着出现了。这是隶书的功劳是创造隶书的功劳。因为篆书确实不好书写,扭来扭去,一般人根本写不了,不利于文化传播。而隶书出现之后的楷书草书,一下子千古适用。所以,说隶书是中国文化的枢纽。有一定道理,欢迎关注

说隶书是书法史上的枢纽,我觉得有四个原因:

1、从汉字字形上看,隶书变方后,更接近现代字体,现代人看隶书能懂,但看懂篆书就很难了。

2、从汉字的字义上看,汉字隶变后,变得更抽象,文字的产生与发展,是一步步从具像到抽象的过程。篆书与隶书是文字的分水岭,隶书变方后,更抽象,更接近现代字体,同时也远离了文字产生时的原意。

3.文字的发展,与书写工具及书写效率有关,隶书相对篆书笔画更少了,更容易书写,提高了书写效率。

4.隶书的成熟,为后来楷书的形成发展奠定了基础。

所以,从以上四个方面,我觉得隶书是书法史上的枢纽,一次重要的变革!

隶书,是中国书法从古体到今体之间变换的核心枢纽。

通过隶书这个枢纽,古代的篆字变成了楷书、草书、行书等等今天还在应用的主要书体。

隶书,是通过生活实践的需要而对于古代的篆书进行改造的,隶书建立了一个书法与生活应用结合的书法范例,这就为以后的书法在适应社会现实需求时,如何变换,打开了通路,也积累了经验,后代我们应用的书体都是在隶书所开创的道路和经验上进一步扩展而形成的。

在汉代,隶书成熟之后,同时就产生了一次书体的大爆炸,我们今天看到的书体都出现了。所以隶书可以称为是中国书法古今之间的大枢纽。

在文字史上,隶书的出现具有革命性,是古代文字向现代文字转变的过渡书体,被称为隶变。

在隶书之前的文字,诸如甲骨文、篆书、金文,是属于古文字,文字的以象形符号而出现的。而在隶变之后就进入现代文字阶段,文字已经不仅仅是象形,而是在象形的基础上趋向于符号化。

在文字从古过渡到今的过程中,隶书起了枢纽的作用,把古代文字过渡到现代文字。而不像西亚的楔形文字以及埃及的象形文字,没有经历过类似于隶变的文字革命,所以不能随时代变化的文字是不可能跟上时代步伐的,也只能被淹没。

从书法的角度来说,隶书确定了现代文字的基本笔画,现代的楷书是在隶书的基础上演化而来的,没有楷书也就没有行书、草书。也就是说,隶书确定的现代书法基础。

到此,以上就是小编对于靠书法还清2000万的问题就介绍到这了,希望介绍关于靠书法还清2000万的1点解答对大家有用。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号